東日本大震災を乗り越えた残った家とハウスメーカーの実力

東日本大震災から得られた教訓は、日本の住宅建築における耐震性の重要性を改めて私たちに示しました。あの未曾有の大災害を経験した日本では、「地震に強い家」への関心がこれまで以上に高まっています。

この記事では、東日本大震災を乗り越えた残った家とハウスメーカーに焦点を当て、地震に強い家づくりの秘訣とハウスメーカーの取り組みについて詳しく解説していきます。

「まずは住宅展示場へ行こう」と思っている方はちょっと待って!

まずは自宅でしっかりと情報を集めてから住宅展示場に行かないと、営業マンの話を一方的に聞いて、大した収穫もなく帰ることになります。

「タウンライフ家づくり」は、自宅にいながら全国1180社以上のハウスメーカーや工務店の中から、提案を受けることができるサービス!

他にも資料を一括で請求できるサービスはありますが、タウンライフ家づくりが凄いのは、資料だけでなく「間取り提案」「詳細な見積もり」が複数社から無料で貰えます!

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

震災で倒れなかったハウスメーカーとその実績

東日本大震災では多くの建物が被害を受けましたが、耐震技術の進化により倒壊を免れた住宅も数多くありました。特に実績を残したハウスメーカーをご紹介します。

震災での全半壊ゼロを達成したハウスメーカー

東日本大震災において、全半壊ゼロという実績を残したハウスメーカーがいくつか存在します。それらのハウスメーカーは長年の研究と開発により、高い耐震性能を実現してきました。

積水ハウスは過去30年で全半壊がゼロであることを公表しており、この期間には阪神淡路大震災、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震が含まれています。

ヘーベルハウス(旭化成ホームズ)も阪神淡路大震災、東日本大震災ではともに全半壊ゼロを公表しています。

三井ホームは、40年以上、地震の揺れによって修復不能になった建物はないことを公表しています。

パナソニックホームズも過去の大地震で倒壊ゼロの実績を公表しています。

セキスイハイムは住宅事業を1971年に始め、過去の震災での倒壊はなく、特に東日本大震災では被災地に約178,000棟のセキスイハイムがありましたが、倒壊はなかったとのことです。

ヤマダホームズは、創業以来、地震で倒壊したことがないという実績を持っており、阪神淡路大震災や東日本大震災でも全半壊がゼロでした。

一条工務店は1978年に静岡県浜松市で生まれ、阪神淡路大震災でも全半壊ゼロの実績を持っています。

地震に強い家の特徴とは

地震に強い家にはいくつかの共通した特徴があります。これらの特徴を取り入れることで、地震に対する家の耐久性を高めることができます。

耐震等級3を獲得している家

地震に倒れない家を創る場合、まず「耐震等級3」取得を目指しましょう。2016年の熊本地震でも「耐震等級3」の家は倒壊せず、9割近くが無被害であったことが国土交通省より公表されています。

「耐震等級1」は一般の戸建て住宅レベルで、数百年に一度(震度6強〜震度7程度)の地震で倒壊・崩壊しない、損傷を生じない程度の強度とされています。「耐震等級2」は等級1の1.25倍の強さです。

それでも、熊本地震では耐震等級1,2の住宅が倒壊してしまいました。

構造計算がしっかりされている

建物の強さを調べる方法はいくつかありますが、「性能表示計算」や「許容応力度計算」などの「構造計算」がより複雑で信頼性の高い計算方法です。一方、「仕様規定」は簡易的な計算なので、信頼性は少し落ちてしまいます。

一条工務店では、耐震性を確認する計算では、一般的な「壁量計算」ではなく「許容応力度計算」を使用しています。これは、ビル建築などより高度で安全性を求める建築物に使われる計算です。

制震・免震設備がある

制震・免震の設備は、繰り返しの揺れによる蓄積のダメージを防ぐのに有効です。制震は建物の中におもりやダンパーなどを入れ、地震の際にはダンパーが揺れに合わせて変形し、振動を吸収することで家の揺れを抑えます。

免震は、家の基礎と建物の間に免震装置を設置し、地面と建物を離すことで揺れを直接家に伝えないという仕組みになっています。

各ハウスメーカーも独自の制震・免震技術を開発しています。例えば、積水ハウスはシーカスダンパーと呼ばれる制震構造を導入しており、地震による揺れのエネルギーを熱エネルギーに変換して吸収します。

気密性が高い

気密性が高いことも耐震性につながります。なぜなら、気密性が低いと築年数が経過するごとに耐震性が下がってしまう恐れがあるからです。

気密性が低いと湿気が室内外を行き来し、結露の原因となります。結露は、断熱材や木材を腐らせてしまったり、金属が錆びる原因になったりします。

気密性が高い家は普段の生活でもいいことばかりです。空調が管理しやすく、電気代も減らせます。

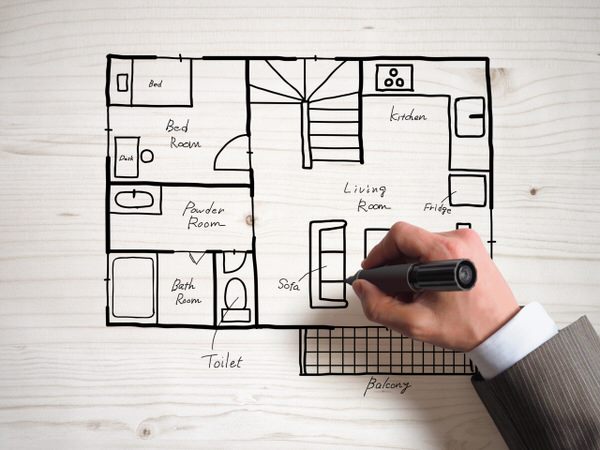

形状・間取りがシンプル

とくに木造住宅の場合、形状や間取りでも耐震性が変わります。以下のような間取りを意識すると耐震性が高まりやすいです。

- リビングやビルトインガレージを広くしすぎない

- 窓の数や大きさは最低限にする

- 外観も複雑な形状は避ける

震災に強いハウスメーカーの技術

各ハウスメーカーは独自の技術によって高い耐震性を実現しています。ここでは代表的なハウスメーカーの耐震技術を見ていきましょう。

積水ハウス:ダイナミックフレーム・システムとシーカスダンパー

積水ハウスの1~2階鉄骨住宅では「ダイナミックフレーム・システム」が採用されています。これは、強靭でスリムなフレームや梁を使用することで、プランの自由度と高い耐震性を両立した構造です。

また、シーカスダンパーと呼ばれる制震構造で、繰り返しの地震への対策もしています。シーカスダンパーは積水ハウスが研究の末、辿り着いた制震構造で、地震による揺れのエネルギーを熱エネルギーに変換して吸収します。

木造住宅では、シャーウッド構法では、集成材(複数の木材を接着して作った木材)を金物で接続しています。強度が安定しないという木材の弱点を、複数の木材を組み合わせた集成材によって補うことで、木造ながら大開口、大空間を実現するのです。

ダイワハウス:Σ型デバイスによる制震システム

ダイワハウスの鉄骨住宅「xevo Σ(ジーヴォ シグマ)」の特徴はその名前にもあるシグマ型の耐震システムです。金属フレームの壁にはギリシャ文字、シグマ(Σ)の形をした金属デバイスが、地震の負荷がかかる場所に取り付けられています。

このシグマの形が地震による揺れを効果的に吸収し、被害を最小限にします。また、揺れを抑えることで構造へのダメージも軽減し、高い耐震性を維持できるのです。

錆への対策も万全で、主要な構造体(いわゆる鉄骨部分)は特殊な溶液にずぶりと浸して丸ごと防錆処理を行います。また、2013年には震度7の揺れを4回連続で与える実験を行い、4回連続で揺れを与えた後も、新築時の耐震性能を維持することを示す結果となりました。

ヘーベルハウス:ハイパワード制震ALC構造

ヘーベルハウスの軽量鉄骨造は、ハイパワード制震ALC構造になります。「ハイパワードクロス」と名付けられた高性能の制震フレームによって、少ない部材で強い構造を実現しました。

地震が発生すると、ハイパワードクロスに取り付けられた特殊な金属(「極低降伏点鋼」(ごくていこうふくてんこう))が地震のエネルギーを吸収します。これによって、地震の揺れを2分の1程度まで軽減し、倒壊のリスクを限りなく低減しているのです。

三井ホーム:プレミアム・モノコック構法

三井ホームの注文住宅は、独自の構法によって高耐震・高断熱・高耐久を実現しています。建物を面で支えることにより高い強度と断熱性を合わせ持つ2×6(ツーバイシックス)工法。その2×6(ツーバイシックス)工法に三井ホームのオリジナル技術を加えた最新構法が「プレミアム・モノコック構法」です。

オリジナル技術には、従来の2倍の鉄筋量で家を支える超剛性ベタ基礎「マットスラブ」、ハイレベルの衝撃耐性を備えた壁「BSウォール」、2.4トンの重量にも耐える「ダブルシールドパネル」などがあります。

地震に強いハウスメーカーの選び方

地震に強いハウスメーカーを選ぶ際には、以下のポイントを押さえておきましょう。

良い営業担当と出会えるか

地震に倒れない家を建てたいと思った時、実はハウスメーカーと同じくらい大事なのが営業担当です。なぜなら、家づくり成功の鍵を握っているのは営業担当だからです!

お客様の最初の窓口となり、一緒におうちづくりを考えていくのが営業担当になります。どんなに高耐震、高耐久、高気密の優れた技術を持ったハウスメーカーだったとしても、間にはさまる営業担当が自分に合わなかったり、耐震性に詳しくない方だとしたらどうなるでしょうか?

もし不安の多い営業担当と家づくりをしてしまったら、仮に家が完成しても、少しの地震のたびに「我が家は本当に大丈夫なのだろうか?」と不安な夜を過ごすことになります。

標準で耐震等級3は獲得できるか

耐震等級3が標準なのか、オプションなのかは確認するようにしましょう。プランや商品によっては耐震等級3にならなかったり、オプションの場合があります。

注意したいのが「耐震等級3相当」という言葉。こちらは耐震等級3ではないので、ハウスメーカーや工務店が相当という表記を使用している場合は要注意です。

間取りの自由度はどこまで実現できるか

一般的に耐震性を優先すると間取りの自由度は下がっていきます。そのため、耐震性と間取りの自由度のバランスにも注意しましょう。

耐震性を優先するあまり、暮らしにくい生活空間になってしまえば、平和な日々がストレスになってしまいます。

保証内容は十分か

保証内容は、まさにハウスメーカーが「この家は安全です!」と「保証」するものです。基本的には内容・期間が充実しているほど、安心と言えます。

耐震性・気密性などが信頼できるか

カタログに書いてある耐震性や断熱性・気密性はあくまでもカタログに書いてある数字に過ぎません。実際に建てる自分の家が希望通りの家になっているか、確かめられると良いですよね。

ハウスメーカーによっては「全棟気密測定」といってすべての新築住宅で気密性をしっかり計測する取り組みを行っています。

東日本大震災から学んだ教訓

東日本大震災は、日本の家づくりにおける考え方を大きく変える契機となりました。特に耐震性の重要性が再認識され、家を選ぶ際のポイントが見直されました。

家づくりにおいて考慮すべき新しいポイントとして、耐震設計の見直し、防災設備の導入、長期的な安全性の確保が挙げられます。震災後、多くの住宅メーカーは、自社の耐震技術を強化し、地震に強い家づくりを積極的に進めました。

また、防災設備と住宅の融合が、家づくりにおいて重要なテーマとなりました。地震や津波などの災害に備えるためには、建物そのものの耐震性だけでなく、災害時に迅速に対応できる設備を備えることが求められます。

まとめ

東日本大震災を経験した日本では、地震に強い家づくりの重要性がより一層認識されています。今回ご紹介した「震災で倒れなかったハウスメーカー」の特徴や技術を参考に、自分に合った地震に強い家を選ぶことが大切です。

耐震等級3の取得、信頼性の高い構造計算の実施、制震・免震設備の導入、高い気密性の確保、そしてシンプルな形状・間取りの採用など、地震に強い家の特徴をしっかりと理解し、家づくりに活かしていきましょう。

そして何より、良い営業担当と出会い、自分たちの要望や不安を丁寧に聞いてくれる信頼できるハウスメーカーを選ぶことが、地震に強い家づくりの第一歩となるでしょう。

住宅展示場に行こうと思っている方や間取りで悩んでいる方へ

注文住宅を検討している方は、「とりあえず住宅展示場へ行ってみようかな?」という方がほとんどです。

しかし、住宅展示場はオススメしません。理由は下記の3つです。

・グレードの高い住宅展示場のモデルハウスは参考にならない。

・大した収穫もなく、資料だけもらって帰ることになる。

また、ハウスメーカーは決まっているけど、間取りに悩んでいるという方へ。他の会社からも間取り提案を無料で受けられるとしたら、魅力的ではないでしょうか?

そこで、オススメするサービスが「タウンライフ家づくり」です。

「タウンライフ家づくり」は完全無料で資料・間取り提案・見積もりがもらえる

「タウンライフ家づくり」は、自宅にいながら全国のハウスメーカーや工務店から提案を受けることができるサービスです。

他にも資料を一括で請求できるサービスはありますが、タウンライフ家づくりが凄いのは、資料だけでなく「間取り提案」「詳細な見積もり」が無料で貰えることです。

累計利用者数は40万人となり、毎月5,000人以上が利用する人気のサービスとなっています。

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

全国1180社以上の加盟店で希望の会社が見つかる

誰もが知っている大手ハウスメーカー27社に加えて、全国のハウスメーカーや工務店など合わせて1180社以上の登録があります。これだけのハウスメーカーや工務店がタウンライフ家づくりに登録していることで、信頼を集める理由となっています。下記はほんの一例です。

また、アンケート調査では、注文住宅部門で3冠を達成しています。

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

依頼は簡単で最短3分の2ステップ

タウンライフ家づくりへの依頼は、とても簡単です。

・希望のハウスメーカー・工務店を選択

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

【PR】

【関連記事はこちら】