床下防湿シートの3つのデメリットとは?シート以外の湿気対策も解説!

最近、家の中がジメジメして湿っぽい感じがしたり、いくら換気してもカビ臭さが取れなかったりする場合、その原因は床下の湿気かもしれません。床下の湿気は単に不快なだけでなく、建物の構造や家族の健康にも悪影響を及ぼす可能性があるのです。

床下の湿気対策として一般的に用いられるのが防湿シートですが、実はこの方法にもいくつかのデメリットがあります。この記事では、床下防湿シートのデメリットと、効果的な湿気対策の方法について詳しく解説していきます。正しい知識を身につけて、快適で健康的な住環境を維持しましょう。

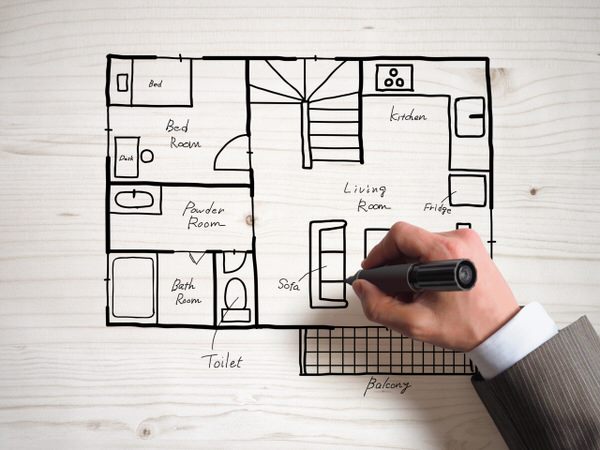

「まずは住宅展示場へ行こう」と思っている方はちょっと待って!

まずは自宅でしっかりと情報を集めてから住宅展示場に行かないと、営業マンの話を一方的に聞いて、大した収穫もなく帰ることになります。

「タウンライフ家づくり」は、自宅にいながら全国1180社以上のハウスメーカーや工務店の中から、提案を受けることができるサービス!

他にも資料を一括で請求できるサービスはありますが、タウンライフ家づくりが凄いのは、資料だけでなく「間取り提案」「詳細な見積もり」が複数社から無料で貰えます!

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

床下防湿シートのデメリットとは何か

床下防湿シートには多くのメリットがありますが、同時に注意すべきデメリットも存在します。これらのデメリットについて詳しく見ていきましょう。

湿った土壌には適さない

床下防湿シートは、一般的に乾燥した土壌での使用に最適化されています。しかし、湿った土壌の場合、シートの効果が著しく低下する可能性があります。湿った土壌では、水分がシートを通過しやすく、床下空間に湿気が溜まる原因となり得ます。

このため、高湿度の地域や、地下水位が高いエリアでは、床下防湿シートの設置前に、土壌の湿度を確認し、適切な対策を講じる必要があります。土壌が常に湿っている場合は、防湿シート単体での対策では不十分で、他の方法と組み合わせることをお勧めします。

防湿シートだけでは湿気を完全に防げない

防湿シートは、床下の湿気を抑える有効な手段ですが、これだけで湿気を完全にコントロールすることは困難です。特に、家の周囲の排水状況や換気の不足が原因で湿気が発生する場合、シートだけでは対処不十分となることがあります。

床下防湿シートを設置する際は、床下の換気改善や、周囲の排水対策と併せて考えることが重要です。特に梅雨時期や台風の季節には、床下の湿気レベルが上昇しやすいため、より総合的な対策が必要となります。

シートと地面の間での結露が発生する

床下防湿シートの設置において、シートと地面の間で結露が生じることがあります。これは、シートの下の空気温度が周囲の土壌温度よりも低くなることで発生する現象です。この結露が原因で、床下の木材が湿気を帯び、腐食やカビのリスクが高まることがあります。

この問題を防ぐためには、適切な設置方法や定期的な点検が必要となります。また、シートの下への適切な空気流通を確保することも、結露防止には欠かせません。設置時には専門家に相談し、効果的な結露対策を取ることをお勧めします。

床下の湿気を放置する4つのリスク

床下の湿気を放置すると、以下のようなリスクが生じることがあります。

家が湿気でカビ臭くなる

床下の湿気が家の床を軋ませたり、押入れや畳にカビが生えたりすることがあります。カビの臭いは非常に厄介で、部屋を換気しても根本的な解決にはなりません。

原因は床下にあるため、部屋の換気だけでは解決が難しいのがこの問題の厄介なところです。家全体が湿っぽく不快な環境になると、快適な生活を送ることが難しくなります。

シロアリなどの害虫が発生する

湿気のある床下は、シロアリの住処になり得ます。シロアリは湿気や暗所を好み、床下の木部や断熱材を餌にします。巣を作られると、シロアリが大量に繁殖する可能性があるため、早期の対処が重要です。

シロアリ被害は、初期段階では気づきにくいですが、発見が遅れると家の構造にまで影響を与え、修復費用が高額になる可能性があります。床下の湿気対策は、シロアリ対策にもつながるのです。

結露でカビが発生する

床下の湿気が蓄積されるとカビが発生し、悪臭の原因になります。また、カビはシックハウス症候群の原因となる可能性もあり、健康リスクを伴います。

特に小さなお子さんやアレルギー体質の方がいる家庭では、カビの発生は深刻な健康問題につながることがあります。床下のカビは目に見えにくい場所にあるため、気づいた時には広範囲に広がっている場合もあります。

木材が腐食し倒壊リスクが高まる

湿気がたまると、「木造腐朽菌」が繁殖し、床下の木材に損傷を与える可能性があります。これは鉄筋コンクリート住宅にも影響を及ぼすため、安全性の観点からも対策が必要です。

木材の腐食は、家の構造自体を弱めるため、最悪の場合は倒壊のリスクも伴います。こうした問題を未然に防ぐためにも、床下の湿気対策は非常に重要です。早期に対策を講じることで、長期的な家の寿命を延ばすことにもつながります。

床下防湿シート以外の3つの湿気対策

床下の湿気対策には、床下防湿シート以外にも効果的な方法が存在します。それらの方法を見てみましょう。

床下調湿剤を設置する

床下の湿気対策として、床下調湿剤の設置が有効です。調湿剤は、余分な湿気を吸収し、床下空間の湿度を適切なレベルに保ちます。これらの剤は、特に湿気が多い季節や、湿度が高い地域の住宅で効果を発揮します。

調湿剤の中には、再利用可能なタイプや、長期間持続するものもあり、維持管理が容易な点も魅力です。ただし、効果は限定的なため、他の湿気対策と併用することが望ましいでしょう。

床下換気扇を設置する

床下の湿気問題を解決する効果的な方法の一つに、床下換気扇の設置があります。換気扇は、床下の空気を外部に排出し、新鮮な空気を取り込むことで、湿気を効率的にコントロールします。

特に、通常の換気が難しい密閉された床下空間において、換気扇は空気の循環を促進し、湿度の蓄積を防ぎます。設置は専門業者に依頼するのが一般的ですが、自動的に湿度を感知して作動するタイプのものもあるため、維持管理が比較的容易です。

通気性を高める

床下の湿気を抑えるためには、通気性の改善が必要です。これには、床下の通気口を適切に配置し、空気の流れを確保することが含まれます。通気口は、床下の湿気や熱気を外部に逃がし、新鮮な空気を床下に導入する役割を担います。

この通気口を適切な位置に設置することで、床下の空気が循環し、湿気が蓄積するのを防ぐことができます。ただし、通気口の数や位置は、家の構造や地域の気候条件によって異なるため、専門家と相談しながら最適な計画を立てることが重要です。

床下に湿気がたまる5つの原因

床下に湿気がたまる原因は様々ですが、主なものを5つご紹介します。

台風や大雨によって水が流れ込む

台風や大雨によって床下空間に水が流れ込んだ後に、排水処理や乾燥を行わないと結露やカビが発生する原因になります。また、水と一緒に汚泥やゴミも流れ込んでいるので、消毒も併せて行う必要があります。

大雨の後は、床下空間の状態を確認することが重要です。水が流れ込んだ場合は、早急に排水と乾燥を行うことで、湿気の蓄積を防ぐことができます。

周りの土地と比べて敷地が低い

周りの土地より家が低い位置にあると湿気や雨水が流れ込みやすくなるので、床下が常に湿った状態になります。このような地形の場合、雨水が自然と家の周辺に集まりやすく、床下に湿気をもたらす原因となります。

こうした状況では、家の周囲に適切な排水設備を設けることが重要です。また、床下の防湿対策を強化することで、湿気の侵入を最小限に抑えることができます。

隣の家との距離が近く、風通しが悪い

住宅が密集している地域だと日当たりや空気の流れが悪くなり、結果的に湿気がたまりやすくなります。特に、家の周囲に十分なスペースがない場合、床下の換気が不十分になりがちです。

このような環境では、機械的な換気システムを導入するなど、積極的に床下の空気を循環させる対策が必要です。定期的な床下点検も重要で、湿気の蓄積が見られる場合は早期に対処することが望ましいです。

もともとの土壌が沼地などで水分量が高い

家を建てる前の土地が沼地や水田などの水分量が多い地域だった場合、土地自体に水分が多く湿気をためやすくなります。こうした土地では、地下水位が高く、常に床下に湿気が供給される状態になっています。

このような場所に建てられた家では、床下の防湿対策が特に重要です。土壌の改良や排水システムの整備、そして効果的な防湿シートの設置など、複合的な対策が必要になることが多いです。

床下空間が狭い、または通気孔を塞いでいる

築年数が古い家だと、現在の基準より床下が低い家があります。床下空間が狭いと空気の流れが悪くなるので湿気がたまりやすくなります。また、床下の通気孔を植木やエアコンの室外機などで塞いでいる場合も、適切な換気ができないために湿気がたまる原因になります。

床下空間の高さを確保することは難しいですが、通気孔の周囲には物を置かないようにし、空気の流れを妨げないよう注意することが大切です。定期的に通気孔の点検を行い、適切に機能しているか確認することも重要です。

自分でできる床下の湿気対策とプロへの依頼

床下の湿気対策は自分でも行えますが、プロに依頼することで効果的な解決が可能です。それぞれの特徴を見てみましょう。

自分でできる対策とその注意点

市販の防湿シートや調湿剤を使用することで、ある程度の湿気対策は可能です。しかし、製品の品質や設置方法によって効果は大きく異なります。また、床下という狭くて暗い空間での作業は危険を伴うこともあります。

自分で対策を行う場合は、製品選びに慎重になり、安全に配慮した作業を心がけましょう。また、対策後も定期的に床下の状態を確認し、必要に応じて追加の対策を講じることが重要です。

プロに依頼するメリット

専門業者に依頼することで、床下の状態に合わせた適切な対策を講じることができます。また、シロアリやカビの早期発見にもつながり、大きな被害を未然に防ぐことが可能です。

プロの点検は多くの場合無料で行われており、問題が発見された場合のみ費用が発生します。床下点検口がない場合は、設置費用が別途必要になることがありますが、長期的な家の保全を考えると価値ある投資と言えるでしょう。

まとめ

床下防湿シートはデメリットもある便利な湿気対策ですが、それだけでは完全ではありません。湿った土壌には適さず、防湿シートだけでは湿気を完全に防げないこと、さらにはシートと地面の間での結露が発生することがあるため、他の対策と併用することが重要です。

床下の湿気を放置すると、家がカビ臭くなったり、シロアリなどの害虫が発生したり、さらには家の構造自体に損傷を与えるリスクがあります。これらの問題を避けるためには、専門家による適切な診断と対策が必要です。

床下の湿気対策には、床下調湿剤の設置、床下換気扇の設置、通気性の改善など、様々な方法があります。これらの選択肢から最適な方法を選ぶためには、一度、専門の業者に相談することをおすすめします。

大切な家を長く快適に保つためにも、床下の湿気対策はしっかりと行いましょう。定期的な点検と適切な対策によって、健康的で快適な住環境を維持することができるのです。

住宅展示場に行こうと思っている方や間取りで悩んでいる方へ

注文住宅を検討している方は、「とりあえず住宅展示場へ行ってみようかな?」という方がほとんどです。

しかし、住宅展示場はオススメしません。理由は下記の3つです。

・グレードの高い住宅展示場のモデルハウスは参考にならない。

・大した収穫もなく、資料だけもらって帰ることになる。

また、ハウスメーカーは決まっているけど、間取りに悩んでいるという方へ。他の会社からも間取り提案を無料で受けられるとしたら、魅力的ではないでしょうか?

そこで、オススメするサービスが「タウンライフ家づくり」です。

「タウンライフ家づくり」は完全無料で資料・間取り提案・見積もりがもらえる

「タウンライフ家づくり」は、自宅にいながら全国のハウスメーカーや工務店から提案を受けることができるサービスです。

他にも資料を一括で請求できるサービスはありますが、タウンライフ家づくりが凄いのは、資料だけでなく「間取り提案」「詳細な見積もり」が無料で貰えることです。

累計利用者数は40万人となり、毎月5,000人以上が利用する人気のサービスとなっています。

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

全国1180社以上の加盟店で希望の会社が見つかる

誰もが知っている大手ハウスメーカー27社に加えて、全国のハウスメーカーや工務店など合わせて1180社以上の登録があります。これだけのハウスメーカーや工務店がタウンライフ家づくりに登録していることで、信頼を集める理由となっています。下記はほんの一例です。

また、アンケート調査では、注文住宅部門で3冠を達成しています。

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

依頼は簡単で最短3分の2ステップ

タウンライフ家づくりへの依頼は、とても簡単です。

・希望のハウスメーカー・工務店を選択

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

【PR】

【関連記事はこちら】