新築のコンセントから隙間風が発生する原因と対策方法をプロが解説

新築の住宅に引っ越したばかりなのに、コンセントから隙間風を感じて不安になっていませんか。「せっかくの新築なのに、なぜ隙間風が」「これは施工不良なのか」「クレームを入れるべきなのか」といった疑問を抱く方も多いでしょう。

実は、新築住宅でのコンセント隙間風は、思っているよりも一般的な現象です。しかし、その原因や対策方法を正しく理解することで、快適な住環境を実現できます。

この記事では、新築住宅でコンセントから隙間風が発生する原因から、具体的な対策方法、そしてクレーム対応について詳しく解説します。中学生でもわかりやすい言葉で説明していますので、住宅の専門知識がない方でも安心してお読みください。

「まずは住宅展示場へ行こう」と思っている方はちょっと待って!

まずは自宅でしっかりと情報を集めてから住宅展示場に行かないと、営業マンの話を一方的に聞いて、大した収穫もなく帰ることになります。

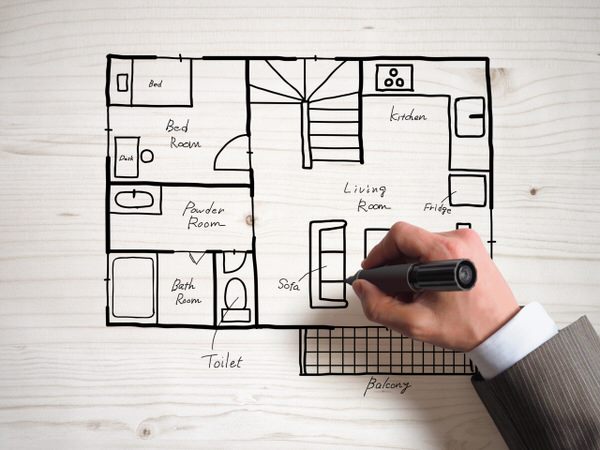

「タウンライフ家づくり」は、自宅にいながら全国1180社以上のハウスメーカーや工務店の中から、提案を受けることができるサービス!

他にも資料を一括で請求できるサービスはありますが、タウンライフ家づくりが凄いのは、資料だけでなく「間取り提案」「詳細な見積もり」が複数社から無料で貰えます!

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

新築のコンセント隙間風が発生する主な原因

建物の構造による隙間風の発生メカニズム

新築住宅でコンセントから隙間風が発生する理由は、主に建物の構造にあります。隙間風の多くは床下から発生し、壁内部を通って室内に入り込みます。

住宅には基礎部分に通気口が設けられており、これは床下の湿気を防ぐために必要な構造です。外からの空気はこの通気口から床下に入り、外壁材と防湿シートの間にある通気道を通り、最終的に屋根裏から外部へ排出されます。

この空気の流れの過程で、断熱材の施工不良やコンセントボックス周辺の気密処理が不十分な場合、室内へ隙間風として漏れ出してしまうのです。

根太床と胴縁施工による隙間風への影響

根太床や胴縁を使用した施工方法では、コンセントからの隙間風が発生しやすくなります。根太床は一般的な床の施工方法ですが、基礎と床材の間に空間ができるため、空気が流れやすい構造になっています。

胴縁は建物の耐震性を向上させる重要な部材ですが、壁材を取り付けるための横木を設置することで、コンセントカバーと壁面の間に隙間が生じやすくなります。

これらの施工方法は建築上問題のない一般的な工法ですが、気密性の観点では隙間風が発生しやすい特徴があります。

断熱材の施工不良が原因となるケース

新築住宅における断熱材の施工不良も、コンセントからの隙間風の主要な原因の一つです。断熱材は外気と室内の温度差を遮断する重要な役割を果たしますが、施工時に隙間なく設置されていないと効果が大幅に低下します。

特にグラスウール系の断熱材は柔らかい素材のため、施工時の不注意により押し込まれたり、隙間が生じたりしやすい特徴があります。

コンセントやスイッチの設置では壁に穴を開ける必要があり、その周辺部分の気密処理が適切に行われていないと、外気が室内に侵入する経路となってしまいます。

換気システムとの関係性

新築住宅では24時間換気システムが設置されることが一般的ですが、換気扇の使用により室内の気圧バランスが変化し、隙間風が発生しやすくなることがあります。

換気扇が室内の空気を外部に排出すると、室内が負圧状態になります。この負圧により、外部の空気が家の隙間やコンセント周辺から吸い込まれやすくなるのです。

計画換気では適切な給気口から空気を取り入れるように設計されていますが、気密処理が不十分な箇所があると、そこが予期しない給気口となってしまいます。

気密住宅とコンセント隙間風の関係性

高気密住宅で隙間風が発生する問題点

高気密住宅では、一般的な住宅よりも厳格な気密処理が求められます。そのため、高気密住宅でコンセントから隙間風が発生している場合は、施工不良の可能性が高くなります。

高気密住宅は気密性能を表すC値(隙間相当面積)が低く設定されており、小さな隙間でも室内環境に大きな影響を与えます。コンセント周辺のわずかな隙間でも、室内の温度や湿度に影響を及ぼすことがあります。

高気密住宅でコンセント隙間風を発見した場合は、早期に工務店やハウスメーカーに相談することが重要です。

C値と隙間風の密接な関係

C値は住宅の気密性を数値で表す指標で、床面積1平方メートルあたりの隙間面積を示します。C値が低いほど気密性が高く、エネルギー効率の良い住宅となります。

コンセントからの隙間風は、このC値に直接影響を与える要因となります。適切な気密処理が行われていないコンセント部分は、住宅全体の気密性能を低下させる原因となります。

新築時には気密測定を行い、設計値通りのC値が達成されているかを確認することが推奨されます。測定結果が期待値を下回る場合は、コンセント周辺の気密処理を見直す必要があります。

一般住宅での隙間風許容範囲

一般的な住宅では、高気密住宅ほど厳格な気密処理は行われていません。建築基準法に適合していれば施工不良とはみなされず、多少の隙間風は許容範囲とされることがあります。

ただし、生活に支障をきたすほどの隙間風や、明らかに施工が不適切と思われる場合は、工務店やハウスメーカーに相談する価値があります。

一般住宅でも快適な住環境を実現するため、後述する対策方法を活用することで隙間風を軽減できます。

新築コンセント隙間風への具体的対策方法

コンセントキャップを使用した簡単対策

コンセントキャップは、最も手軽で安価な隙間風対策です。使用していないコンセントに差し込むだけで、隙間をふさぎ外気の侵入を防ぐことができます。

コンセントキャップは数百円程度で購入でき、ホームセンターやインターネット通販で簡単に入手できます。特別な工具や技術も必要なく、誰でも簡単に設置できるのが魅力です。

ただし、根本的な気密処理ではないため、完全に隙間風を防ぐことは難しい場合もあります。より効果的な対策が必要な場合は、他の方法との併用を検討しましょう。

気密テープによる本格的な対策

気密テープは、コンセント周辺の隙間を封鎖する本格的な対策方法です。コンセントボックスの周りや気密シートの継ぎ目に貼り付けることで、外気の侵入を効果的に防ぐことができます。

気密テープの施工では、テープがしっかりと密着するよう、施工面の清掃と適切な圧着が重要です。テープの選択も重要で、耐久性があり粘着力の強い製品を選ぶことが推奨されます。

DIYでの施工も可能ですが、より確実な効果を得るためには、専門業者に依頼することも検討しましょう。

コンセント防気カバーの効果的な活用

コンセント防気カバーは、コンセントキャップよりも見た目が良く、より本格的な隙間風対策となります。コンセントボックス全体を覆うタイプや、コンセント穴のみを塞ぐタイプなど、様々な種類があります。

防気カバーの取り付けは比較的簡単で、既存のコンセントプレートを取り外して設置するだけです。電気工事の資格は不要ですが、作業時は必ずブレーカーを落として安全に配慮しましょう。

カバーの材質や形状により効果が異なるため、設置環境に適した製品を選択することが重要です。

断熱材補強による根本的解決

隙間風の根本的な解決には、断熱材の補強や再施工が効果的です。コンセントボックス周辺の断熱材に隙間がある場合、その部分を適切に補強することで隙間風を大幅に軽減できます。

断熱材の補強作業は専門的な知識と技術が必要なため、一般的にはプロに依頼することが推奨されます。特に高気密住宅では、気密ラインを損なわないよう慎重な作業が求められます。

工務店やハウスメーカーに相談すれば、保証期間内であれば無償で対応してもらえる場合もあります。

新築住宅でのクレーム対応と判断基準

クレームを入れるべきケースの判断

新築住宅でコンセントからの隙間風を発見した場合、クレームを入れるべきかどうかの判断は重要です。高気密住宅として契約している場合や、明らかに施工不良と思われる場合は、クレームの対象となる可能性があります。

一方で、一般的な建築工法で建てられた住宅で、軽微な隙間風程度であれば、クレームとして認められない場合もあります。契約内容や住宅の仕様を確認し、期待される性能との差異を客観的に評価することが大切です。

判断に迷う場合は、まず工務店やハウスメーカーに相談し、専門家の意見を聞くことをお勧めします。

クレーム対応の一般的な流れ

新築住宅のコンセント隙間風でクレームを入れる場合、一般的に以下のような流れで進行します。まず建築会社や施工業者に現状を報告し、調査を依頼します。

次に業者による現地調査が実施され、気密処理や施工方法の確認が行われます。施工不良が判明した場合、保証期間内であれば無償で修理対応が受けられることが一般的です。

設計上の仕様と判断された場合でも、詳細な説明を求めることができます。納得できない場合は、第三者機関による住宅診断を依頼することも可能です。

保証期間内での対応方法

新築住宅には一般的に10年間の構造躯体に関する保証がありますが、気密性に関する保証期間は建築会社により異なります。保証期間内であれば、施工不良による隙間風は無償で修理してもらえる可能性があります。

保証の適用を受けるためには、隙間風の発生時期や程度を記録しておくことが重要です。写真や動画での記録、室温や湿度の測定データなども有効な証拠となります。

早期の対応が重要なため、隙間風を発見したらできるだけ早く建築会社に連絡することをお勧めします。

第三者機関による検査の活用

建築会社との見解に相違がある場合や、客観的な判断を求める場合は、第三者機関による住宅検査を活用することができます。住宅検査専門の機関では、気密測定や断熱性能の評価を行うことができます。

第三者検査の費用は一般的に自己負担となりますが、明らかな施工不良が発見された場合は、建築会社に費用を請求できる場合もあります。

検査結果は今後の対策や交渉における重要な資料となるため、信頼できる検査機関を選択することが大切です。

予防策と今後の住宅選びでの注意点

新築計画時の気密性能確認

新築住宅を計画する際は、事前に気密性能について確認することが重要です。高気密住宅を希望する場合は、目標とするC値や施工方法について明確に契約書に記載してもらいましょう。

気密測定の実施についても事前に確認し、測定結果が期待値を下回った場合の対応方法についても取り決めておくことが推奨されます。

施工会社の過去の実績や、気密施工に関する技術力についても十分に調査することが大切です。

施工中の現場確認のポイント

新築住宅の施工中は、定期的に現場を確認し、気密処理の状況をチェックすることが有効です。特にコンセントボックス周辺の断熱材施工や気密テープの貼り付け状況は重要な確認ポイントです。

現場確認の際は、施工担当者に質問することで、気密処理への意識の高さを確認できます。不明な点や気になる点があれば、遠慮なく質問することが大切です。

写真での記録を残しておくことで、完成後に問題が発生した際の参考資料となります。

住宅選びでの気密性重視のメリット

気密性の高い住宅を選ぶことで、コンセント隙間風の問題を根本的に回避できます。高気密住宅は初期コストは高くなりますが、長期的には光熱費の削減や快適性の向上により、総合的なメリットが大きくなります。

気密性能が高い住宅では、計画換気システムが適切に機能し、室内の空気質も向上します。花粉や外部の汚染物質の侵入も防げるため、アレルギーを持つ方にも適しています。

住宅選びの際は、価格だけでなく性能面も総合的に評価することが重要です。

まとめ

新築住宅でのコンセント隙間風は、建築工法や気密処理の不備により発生する一般的な現象です。隙間風の原因を正しく理解し、適切な対策を講じることで、快適な住環境を実現することができます。

高気密住宅での隙間風は施工不良の可能性が高いため、早期にクレームや相談を行うことが重要です。一般住宅での軽微な隙間風は、コンセントキャップや防気カバーなどの対策で改善できる場合が多くあります。

新築住宅を計画する際は、事前に気密性能について十分に検討し、信頼できる施工会社を選択することで、隙間風の問題を予防することができます。快適で省エネルギーな住まいを実現するため、気密性能を重視した住宅選びを心がけましょう。

住宅展示場に行こうと思っている方や間取りで悩んでいる方へ

注文住宅を検討している方は、「とりあえず住宅展示場へ行ってみようかな?」という方がほとんどです。

しかし、住宅展示場はオススメしません。理由は下記の3つです。

・グレードの高い住宅展示場のモデルハウスは参考にならない。

・大した収穫もなく、資料だけもらって帰ることになる。

また、ハウスメーカーは決まっているけど、間取りに悩んでいるという方へ。他の会社からも間取り提案を無料で受けられるとしたら、魅力的ではないでしょうか?

そこで、オススメするサービスが「タウンライフ家づくり」です。

「タウンライフ家づくり」は完全無料で資料・間取り提案・見積もりがもらえる

「タウンライフ家づくり」は、自宅にいながら全国のハウスメーカーや工務店から提案を受けることができるサービスです。

他にも資料を一括で請求できるサービスはありますが、タウンライフ家づくりが凄いのは、資料だけでなく「間取り提案」「詳細な見積もり」が無料で貰えることです。

累計利用者数は40万人となり、毎月5,000人以上が利用する人気のサービスとなっています。

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

全国1180社以上の加盟店で希望の会社が見つかる

誰もが知っている大手ハウスメーカー27社に加えて、全国のハウスメーカーや工務店など合わせて1180社以上の登録があります。これだけのハウスメーカーや工務店がタウンライフ家づくりに登録していることで、信頼を集める理由となっています。下記はほんの一例です。

また、アンケート調査では、注文住宅部門で3冠を達成しています。

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

依頼は簡単で最短3分の2ステップ

タウンライフ家づくりへの依頼は、とても簡単です。

・希望のハウスメーカー・工務店を選択

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

【PR】

【関連記事はこちら】