電動シャッターで後悔しないための完全ガイド|設置前に知るべきメリット・デメリット

電動シャッターの設置を検討している方の中には「本当に設置して後悔しないだろうか」という不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。確かに電動シャッターは便利な設備ですが、設置してから「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースも実際に存在します。

この記事では、電動シャッターの設置で後悔しないために、メリットとデメリットを詳しく解説し、後悔しやすいポイントや対策についてもご紹介します。電動シャッターの導入を成功させるために、ぜひ最後までお読みください。

「まずは住宅展示場へ行こう」と思っている方はちょっと待って!

まずは自宅でしっかりと情報を集めてから住宅展示場に行かないと、営業マンの話を一方的に聞いて、大した収穫もなく帰ることになります。

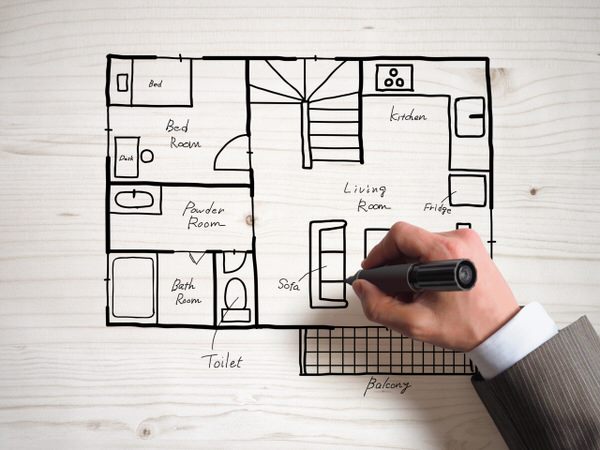

「タウンライフ家づくり」は、自宅にいながら全国1180社以上のハウスメーカーや工務店の中から、提案を受けることができるサービス!

他にも資料を一括で請求できるサービスはありますが、タウンライフ家づくりが凄いのは、資料だけでなく「間取り提案」「詳細な見積もり」が複数社から無料で貰えます!

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

電動シャッターとは何か|基本的な仕組みを理解しよう

電動シャッターは、電動モーターの力でシャッターを自動的に開閉できる設備です。従来の手動シャッターとは異なり、リモコンやスイッチ操作で簡単に開け閉めできるため、日常生活の利便性が大幅に向上します。

電動シャッターの仕組みは、シャッター本体にモーターを内蔵し、電気の力でシャッターを巻き上げたり下ろしたりする構造になっています。最近の電動シャッターには、タイマー機能やスマートフォン連携機能なども搭載されており、より便利に使用できるようになっています。

電動シャッターの主な種類

電動シャッターには、設置場所や用途に応じてさまざまな種類があります。住宅用では窓用電動シャッターが最も一般的で、ガレージ用の電動シャッターも人気が高まっています。

商業施設では大型の電動シャッターが使用されることが多く、防犯性と利便性を両立した設備として重宝されています。

手動シャッターとの違い

手動シャッターは人の力でシャッターを上げ下げする必要がありますが、電動シャッターは電気の力で自動的に開閉できます。この違いにより、日常の使いやすさや防犯性能に大きな差が生まれています。

特に高齢者や力の弱い方にとって、電動シャッターは非常に便利な設備といえるでしょう。

電動シャッターのメリット|なぜ多くの人が選ぶのか

電動シャッターには多くのメリットがありますが、特に重要なポイントについて詳しく説明します。これらのメリットを理解することで、電動シャッターがなぜ多くの人に選ばれているのかがわかります。

リモコン操作で簡単開閉|日常の負担を大幅軽減

電動シャッターの最大のメリットは、リモコンやスイッチで簡単に開閉できることです。手動シャッターの場合、毎日の開け閉めは想像以上に体力を使う作業で、特に年齢を重ねるにつれて大きな負担となります。電動シャッターなら、ボタンひとつで開閉できるため、毎日の作業が格段に楽になります。

また、車用ガレージに設置した場合、車内からリモコン操作でシャッターを開閉できるため、雨の日や雪の日でも濡れずに済みます。

優れた防犯性能|空き巣対策に効果的

電動シャッターは手動シャッターと比較して、防犯性が大幅に向上します。手動シャッターは力づくで開けられる可能性がありますが、電動シャッターは電動モーターでのみ開閉する仕組みのため、外部から無理やり開けることは困難です。

多くの電動シャッターには防犯機能も搭載されており、不正な開閉を検知するセンサーなどが付いている製品もあります。空き巣などの侵入者も電動シャッターの特性を理解しているため、電動シャッターが設置された建物は狙われにくいという効果もあります。

静かな開閉音|近所への配慮も万全

手動シャッターは開閉時にスプリングの力を利用するため、ガラガラと大きな音が発生します。一方、電動シャッターはモーターの力で静かに巻き上げるため、開閉音が非常に小さくなります。

早朝や深夜の開閉でも近所迷惑になりにくく、住宅密集地にお住まいの方には特に大きなメリットです。音に敏感な方や、近隣との関係を大切にしたい方にとって、この静音性は非常に魅力的な特徴といえるでしょう。

タイマー機能で自動化|生活リズムに合わせた運用

最新の電動シャッターには、タイマー機能が搭載されている製品も多くあります。朝の決まった時間に自動で開き、夜の決まった時間に自動で閉まるよう設定できるため、日常生活がより便利になります。

旅行や出張で不在の際も、タイマー機能により定期的にシャッターが動くため、防犯効果も期待できます。

スマートフォン連携|遠隔操作も可能

最近の電動シャッターには、Bluetooth機能やWi-Fi機能を搭載した製品も登場しています。これらの機能により、スマートフォンから遠隔操作でシャッターを開閉することが可能になります。

外出先からでもシャッターの状態を確認し、必要に応じて操作できるため、防犯面でも安心です。

電動シャッターで後悔する人が多い理由|デメリットを知ろう

電動シャッターにはメリットが多い一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらのデメリットを事前に理解しておくことで、電動シャッター設置後の後悔を防ぐことができます。

高額な初期費用|手動シャッターの2〜3倍の費用

電動シャッターの最大のデメリットは、初期費用の高さです。手動シャッターと比較すると、電動シャッターの本体価格は2〜3倍程度高額になります。さらに電気配線工事や専門的な設置工事も必要となるため、総費用は30万円から80万円程度になることが一般的です。

この高額な初期費用により、電動シャッターの導入を断念する方も少なくありません。

定期的なメンテナンス|維持費用も考慮が必要

電動シャッターは電気製品であるため、定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。モーターやセンサーなどの電子部品は、長期間使用することで劣化や故障のリスクが高まります。メーカーが推奨する定期点検を受けることで、トラブルを未然に防げますが、その分の費用も継続的に発生します。

メンテナンス費用は状況により異なりますが、年間数万円程度の維持費用を見込んでおく必要があります。

停電時の対応|手動操作が必要になる場合

電動シャッターは電気で動作するため、停電時には自動開閉ができません。多くの電動シャッターには手動開閉機能が備わっていますが、通常の手動シャッターよりも操作が複雑になる場合があります。

災害時などの停電では、この手動操作方法を事前に確認しておくことが重要です。取扱説明書をしっかりと読み、緊急時の操作方法を家族全員が理解しておきましょう。

故障リスク|複雑な構造ゆえのトラブル

電動シャッターは手動シャッターと比較して構造が複雑なため、故障のリスクも高くなります。モーターの不調、センサーの誤動作、リモコンの電池切れなど、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。

電動シャッターの寿命は一般的に1万回の開閉といわれており、1日2回の使用で約10〜15年程度が目安となります。故障時の修理費用も高額になることが多いため、保証期間やアフターサービスの充実度も確認しておきましょう。

電動シャッターで後悔しやすいポイント|実例から学ぶ

実際に電動シャッターを設置した方の中には、後悔している方もいらっしゃいます。ここでは、特に後悔しやすいポイントをご紹介し、事前に対策できる方法も合わせて解説します。

想定以上のランニングコスト|維持費用の積み重ね

電動シャッターの後悔ポイントとして最も多いのが、想定以上のランニングコストです。初期費用だけでなく、定期点検費用、メンテナンス費用、電気代など、継続的に発生する費用が予想より高額になるケースがあります。特にメンテナンス費用は、シャッターの状態や使用頻度により大きく変動するため、事前の見積もりが困難です。

電動シャッター導入前に、メーカーや施工業者に年間の維持費用目安を確認し、長期的な費用計画を立てることが重要です。

雪国特有の問題|降雪による動作不良

降雪地域では、大雪が原因で電動シャッターに不具合が生じることがあります。雪の重みでシャッターが動かなくなったり、センサーが雪で覆われて誤動作したりするトラブルが報告されています。また、凍結により開閉動作がスムーズにいかない場合もあります。

雪国にお住まいの方は、耐雪仕様の電動シャッターを選択し、定期的な雪かきなどのメンテナンスも考慮に入れておきましょう。

騒音問題|想定より音が大きい場合

電動シャッターは手動シャッターより静かですが、それでも多少の動作音は発生します。特に深夜や早朝の使用時に、想定以上に音が気になるという後悔の声もあります。

製品により音の大きさは異なるため、購入前に実際の動作音を確認することをおすすめします。近隣への配慮を重視する場合は、特に静音性に優れた製品を選択しましょう。

操作の複雑さ|高齢者には使いにくい場合

便利さを求めて電動シャッターを導入したものの、リモコン操作やタイマー設定が複雑で、高齢者には使いにくいという後悔もあります。多機能な製品ほど操作が複雑になる傾向があるため、使用者のITリテラシーに合わせた製品選択が重要です。

シンプルな操作で使える製品を選ぶか、家族がサポートできる体制を整えておきましょう。

デザイン性の問題|建物の外観との不調和

電動シャッターの設置により、建物の外観が想定と異なってしまい、後悔するケースもあります。特に既存の建物に後付けする場合、シャッターボックスが目立ったり、建物のデザインと調和しなかったりすることがあります。

設置前に、建物全体のバランスを考慮し、可能であれば3Dシミュレーションなどで完成イメージを確認しましょう。

電動シャッターの設置費用と相場|予算計画の立て方

電動シャッターの設置を検討する際、最も気になるのが費用面です。適切な予算計画を立てるために、費用の内訳と相場について詳しく解説します。

新規設置の費用相場

電動シャッターを新規設置する場合の費用相場は、以下の通りです。シャッター本体価格は20万円から50万円程度で、製品のグレードや機能により大きく異なります。工事費用は10万円から30万円程度が一般的で、電気配線工事や取り付け工事が含まれます。

総額では30万円から80万円程度が相場となり、住宅用窓シャッターの場合は40万円前後が平均的な価格です。

手動シャッターの電動化費用

既存の手動シャッターを電動化する場合、新規設置よりも費用を抑えることができます。電動化工事の費用相場は20万円程度で、新規設置と比較すると10万円から20万円程度安くなります。ただし、既存シャッターの状態により電動化できない場合もあるため、事前の点検が必要です。

また、ガレージ内に100Vコンセントがない場合は、別途電気工事費用が発生する可能性があります。

費用を抑えるポイント

電動シャッターの費用を抑えるためには、複数業者からの相見積もりが重要です。同じ製品でも業者により工事費用が大きく異なる場合があるため、比較検討することで適正価格を把握できます。また、キャンペーン時期やまとめて複数箇所を工事する場合は、割引が適用されることもあります。

補助金や助成金が利用できる地域もあるため、自治体の制度も確認してみましょう。

電動シャッター選びで後悔しないためのチェックポイント

電動シャッターで後悔しないためには、適切な製品選択が重要です。以下のチェックポイントを参考に、自分に最適な電動シャッターを選択しましょう。

使用頻度と耐久性のマッチング

まず、自分の使用頻度を正確に把握しましょう。1日に何回開閉するか、季節により使用頻度は変わるかなどを考慮し、耐久性とのバランスを取ることが重要です。使用頻度が高い場合は、より耐久性の高い製品を選択する必要があります。

設置環境への適合性

設置場所の環境条件も重要なポイントです。海に近い地域では塩害対策が必要ですし、雪国では耐雪仕様を選ぶ必要があります。風の強い地域では耐風性能も考慮しましょう。

操作性と機能のバランス

便利な機能が多いほど良いとは限りません。使用者のITリテラシーや年齢を考慮し、適切な機能レベルの製品を選択することが大切です。高齢者が主に使用する場合は、シンプルな操作の製品を選びましょう。

アフターサービスの充実度

電動シャッターは長期間使用する設備のため、アフターサービスの充実度も重要です。保証期間の長さ、定期点検サービス、故障時の対応スピードなどを事前に確認しましょう。地元の施工業者を選ぶことで、何かあった時の対応も早くなります。

まとめ|電動シャッターで後悔しないための最終チェック

電動シャッターは確かに便利な設備ですが、後悔しないためには事前の十分な検討が必要です。メリットだけでなくデメリットも理解し、自分のライフスタイルや予算に合った選択をすることが重要です。特に初期費用とランニングコストを含めた長期的な費用計画、使用環境への適合性、アフターサービスの充実度については、必ず確認しておきましょう。

また、実際の利用者の声を参考にし、可能であれば実物を見て動作音なども確認することをおすすめします。これらのポイントをしっかりと検討することで、電動シャッターの設置で後悔することなく、快適で安全な生活を送ることができるでしょう。電動シャッターは適切に選択し、正しく使用すれば、非常に価値の高い設備投資となります。

後悔のない電動シャッター選びのために、この記事の内容をぜひ参考にしてください。

住宅展示場に行こうと思っている方や間取りで悩んでいる方へ

注文住宅を検討している方は、「とりあえず住宅展示場へ行ってみようかな?」という方がほとんどです。

しかし、住宅展示場はオススメしません。理由は下記の3つです。

・グレードの高い住宅展示場のモデルハウスは参考にならない。

・大した収穫もなく、資料だけもらって帰ることになる。

また、ハウスメーカーは決まっているけど、間取りに悩んでいるという方へ。他の会社からも間取り提案を無料で受けられるとしたら、魅力的ではないでしょうか?

そこで、オススメするサービスが「タウンライフ家づくり」です。

「タウンライフ家づくり」は完全無料で資料・間取り提案・見積もりがもらえる

「タウンライフ家づくり」は、自宅にいながら全国のハウスメーカーや工務店から提案を受けることができるサービスです。

他にも資料を一括で請求できるサービスはありますが、タウンライフ家づくりが凄いのは、資料だけでなく「間取り提案」「詳細な見積もり」が無料で貰えることです。

累計利用者数は40万人となり、毎月5,000人以上が利用する人気のサービスとなっています。

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

全国1180社以上の加盟店で希望の会社が見つかる

誰もが知っている大手ハウスメーカー27社に加えて、全国のハウスメーカーや工務店など合わせて1180社以上の登録があります。これだけのハウスメーカーや工務店がタウンライフ家づくりに登録していることで、信頼を集める理由となっています。下記はほんの一例です。

また、アンケート調査では、注文住宅部門で3冠を達成しています。

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

依頼は簡単で最短3分の2ステップ

タウンライフ家づくりへの依頼は、とても簡単です。

・希望のハウスメーカー・工務店を選択

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

【PR】

【関連記事はこちら】