元損保社員が解説!地震保険を入らない理由と本当に必要ないのか徹底検証

「地震保険って本当に必要なの?」

「入らない人の理由を知りたい!」

近年、インターネット上のインフルエンサーやYouTuberが「地震保険は必要ない」という地震保険不要論と「地震保険は必要だ」という地震保険必要論で議論を交わしています。

元損保社員で地震保険の支払いも担当していた私が、この議論について客観的な視点から「地震保険を入らない理由」について徹底解説します。

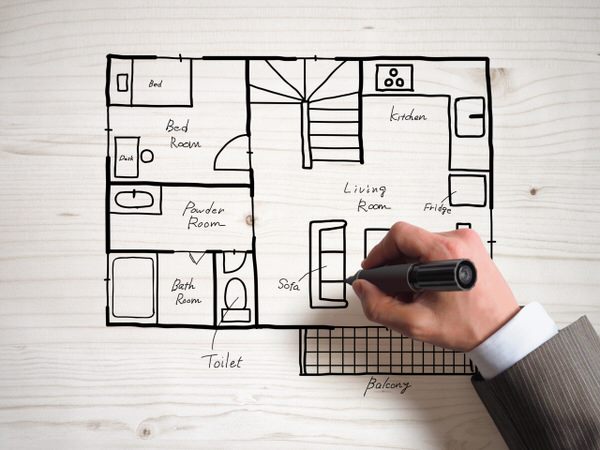

「まずは住宅展示場へ行こう」と思っている方はちょっと待って!

まずは自宅でしっかりと情報を集めてから住宅展示場に行かないと、営業マンの話を一方的に聞いて、大した収穫もなく帰ることになります。

「タウンライフ家づくり」は、自宅にいながら全国1180社以上のハウスメーカーや工務店の中から、提案を受けることができるサービス!

他にも資料を一括で請求できるサービスはありますが、タウンライフ家づくりが凄いのは、資料だけでなく「間取り提案」「詳細な見積もり」が複数社から無料で貰えます!

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

地震保険を入らない理由とは何か

まずはなぜ多くの人が地震保険に入らないのでしょうか。地震保険を入らない方の主張を分析すると、以下の5つの理由に集約されます。

- 保険料が高すぎる

- 補償額が足りない

- 家が丈夫だから必要ない

- 賃貸やマンションに住んでいるから必要ない

- 国からの支援金があるから必要ない

それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

地震保険を入らない理由① 保険料が高すぎる

地震保険を入らない理由として最も多く挙げられるのが「保険料が高い」ということです。実際に地震保険の保険料はどれくらいなのでしょうか。

保険料の具体例

ある保険会社での試算例を見てみましょう。

比較条件

- 居住地:東京都

- 構造:鉄骨造(T構造)

- 購入年度:2015年

- 建物:3,000万円(地震保険は50%の1,500万円)

- 家財:なし

- 特約・割引:なし

- 支払方法:5年長期一括払

火災保険+地震保険の場合

5年一括払:298,370円

火災保険のみの場合

5年一括払:106,520円

火災保険と地震保険では年間で約38,370円もの差が生まれることがわかります。年間4万円近く保険料が上がると考えると、地震保険の契約をためらう気持ちも理解できます。

地震保険の料金は全国一律ではない

地震保険は半官半民の保険で国と共同運営しているため、同じ条件であれば保険料はどの保険会社でも同じです。しかし、地域によって地震の発生頻度や危険性が異なるため、都道府県別に保険料が設定されています。

地震保険を入らない理由② 補償が足りない

地震保険を入らない理由の二つ目は「地震で全壊しても再築するほどの補償が得られない」ということです。

地震保険の補償額の上限

地震保険の補償額は火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定され、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額と決められています。これは国の制度として、大規模な地震災害が発生しても保険金の支払いが確実に行われるよう定められたものです。

補償設定例

- 火災保険:建物4,000万円、家財2,000万円

- 地震保険:建物1,200万円~2,000万円、家財600万円~1,000万円

このように、全壊しても再築できるほどの金額が補償されず、さらに保険料も高いとなると、地震保険不要論が理解できる部分があります。

地震保険の支払基準

地震保険は建物の損壊程度によって支払額が決まります。

- 全損:地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)

- 大半損:地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)

- 小半損:地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)

- 一部損:地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)

地震保険を入らない理由③ 家が丈夫だから必要ない

地震保険を入らない三つ目の理由は「家は昔よりも丈夫だから地震では壊れない」という考えです。

住宅の耐震等級について

住宅には耐震等級という地震の揺れに対して建物がどれくらい耐えられるかのランク付けがされています。耐震等級は1~3までの3ランクあり、耐震等級3が最も耐震性の高い家となります。

1981年には旧耐震基準から新耐震基準に変わり、震度5程度の地震でも損傷せず、震度6~7程度の地震でも崩壊や倒壊をせず、建物内の人の命が守られることを基準に作られています。この基準により「最近の家なら地震保険は必要ない」と考える人もいます。

地震保険を入らない理由④ 賃貸やマンションに住んでいるから必要ない

地震保険を入らない四つ目の理由は「賃貸やマンション住みは被害が少ないから地震保険は必要ない」という考えです。

賃貸住宅の場合

賃貸住宅に住んでいる場合、家財の金額もそれほど大きくないことが多く、保険金の支払額も少なくなる傾向があります。

マンションの場合

持ち家マンションに住んでいる場合は、大地震があっても建物が全壊するケースが少ないと考えられます。このため、保険金の支払いも少ないだろうという主張です。

地震保険を入らない理由⑤ 国から支援金がもらえるから必要ない

地震保険を入らない五つ目の理由は「国から被災者支援金がもらえるから必要ない」という考えです。

被災者生活支援金について

一般的に国から出る被災者生活支援金は最大300万円程度とされています。東日本大震災が発生した際には、公的支援として善意による義援金を合わせて最大400万円が支払われました。

住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金

- 全壊・解体・長期避難:100万円

- 大規模半壊:50万円

住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金

- 建設・購入:200万円

- 補修:100万円

- 貸借(公営住宅を除く):50万円

不要論を払拭する地震保険の改善策

ここまで地震保険を入らない理由について説明してきましたが、これらの不要論を払拭できる改善策があります。また、不要論の中には誤解されている点もあるので、訂正していきます。

地震保険は割引制度で安くできる

地震保険は保険料が高いという問題がありますが、窓口を広く契約しやすいように割引制度が設けられています。

地震保険の主な割引制度

- 建築年割引:10%(1981年6月1日以降に新築された建物)

- 耐震等級割引:最大50%(住宅性能評価などで耐震等級を取得している建物)

- 免震建築物割引:最大50%(免震建築物の基準に適合する建物)

- 耐震診断割引:10%(耐震診断で基準を満たす建物)

これらの割引制度は重複して適用することはできませんが、該当すれば最大50%保険料を安くできるため非常におすすめです。

地震保険は税金の控除対象になる

地震保険は確定申告で手続きすることで、地震保険料控除を受けることができます。所得税と住民税の両方で控除を受けられるため、実質的な負担を軽減できます。

所得税の控除額

- 1年間の地震保険料が50,000円以下:全額控除

- 50,000円超:50,000円が控除限度額

住民税の控除額

- 1年間の地震保険料が50,000円以下:支払った保険料の1/2

- 50,000円超:25,000円が控除限度額

地震保険を100%補償する特約もある

地震保険は通常30%~50%までしか契約できませんが、「地震上乗せ特約」がある保険会社で契約すれば、地震による損害が生じた場合に、地震保険金額と合わせて最大で火災保険金額の100%まで補償されます。

この特約を利用すれば、全壊時に十分な補償を受けられる可能性があります。ただし、この特約は損保ジャパン・東京海上日動・ソニー損保のみが提供しており、保険料も高くなります。

耐震性が高くても家は壊れることがある

耐震性がどんなに高く、耐震等級3の家でも建物被害が出る可能性はあります。耐震性能とは「大地震がきても人命に関わる被害が出ないこと」を意味し、具体的には震度6強~7の地震でも倒壊・崩壊しないという基準です。

しかし、建物のバランスが悪かったり地盤状況によっては、建物にひびが入ったり半壊になることはありえます。国土交通省の資料によると、震度7の地震が起きた場合、耐震性能が高い家でも「ひび割れや亀裂が増え、まれに傾くことがある」とされています。

マンションでも全壊することがある

マンションは全壊しにくいと思われがちですが、東日本大震災では100棟以上のマンションが全壊し、熊本地震においても19棟のマンションが全壊したと報告されています。

地震では基礎杭の一部が折れ、建物がわずかに傾いた状態でも全壊と判定されるケースがあります。液状化現象や地盤が悪く耐えきれないマンションは一定数存在します。マンションを購入する際は、免震構造のものを選ぶことも検討するとよいでしょう。

国の支援金だけでは足りない

国の被災者生活支援金が全壊した場合300万円程度もらえたとしても、家の再建には足りません。特に住宅ローンが残っている場合は、家がないのに借金を抱えるという苦しい状況に陥ることになります。

また、仕事ができなくなったり、次の家を探すまでのホテル代など、様々な出費が発生します。300万円だけでこれらすべてをまかなうのは困難です。

元損保社員の意見!地震保険は本当に必要ないのか

私は元々保険会社の支払い部門で働いていたため、東日本大震災や熊本地震、大阪北部地震の現場を回った経験があります。実際に現場で見聞きした経験から、私は地震保険に入ることをおすすめします。

現場で被災者の方々からは「地震保険に入っていてよかった」「お金が足りなくてどうなるか心配だった」という声をよく聞きました。特に住宅ローンや車のローンなど借り入れがある方や、子育て世代には地震保険は必須と言えます。

地震保険が必要な2つの理由

地震大国日本だからこそ必要

国土技術研究センターのデータによると、全世界で起こったマグニチュード6以上の地震の20.5%が日本で発生し、全世界の災害による被害金額の11.9%が日本の被害額となっています。他の国よりも圧倒的に地震が多く、その中で地震保険に入らないのはリスクが高いと言えるでしょう。

近年地震による被害額が増えている

日本地震再保険株式会社によると、地震保険制度発足以来の再保険金支払額ランキングは以下の通りです。

- 平成23年東日本大震災(2011年3月11日):約1兆2,861億円

- 平成28年熊本地震(2016年4月14日):約3,883億円

- 大阪府北部を震源とする地震(2018年6月18日):約1,162億円

この10年程度の間でもこれほどの被害が発生しており、次は自分の住む地域かもしれないという意識を持つことが重要です。

まとめ:地震保険を入らない理由について

地震保険を入らない理由は決して間違いではなく、保険料の高さや補償額の限界など、確かに課題はあります。しかし、地震保険の必要性も間違いなくあり、それを補う改善策もあります。

最終的な判断はあなた自身に委ねられますが、特に住宅ローンがある方や子育て世代の方は、地震保険の加入を強くおすすめします。様々な意見を聞いた上で、自分の状況に合わせて地震保険に入るかどうかを判断することが大切です。

地震保険の契約や見直しを検討される場合は、火災保険一括見積サイトの利用がおすすめです。様々な保険会社の条件を比較して、最適な保険を選びましょう。

住宅展示場に行こうと思っている方や間取りで悩んでいる方へ

注文住宅を検討している方は、「とりあえず住宅展示場へ行ってみようかな?」という方がほとんどです。

しかし、住宅展示場はオススメしません。理由は下記の3つです。

・グレードの高い住宅展示場のモデルハウスは参考にならない。

・大した収穫もなく、資料だけもらって帰ることになる。

また、ハウスメーカーは決まっているけど、間取りに悩んでいるという方へ。他の会社からも間取り提案を無料で受けられるとしたら、魅力的ではないでしょうか?

そこで、オススメするサービスが「タウンライフ家づくり」です。

「タウンライフ家づくり」は完全無料で資料・間取り提案・見積もりがもらえる

「タウンライフ家づくり」は、自宅にいながら全国のハウスメーカーや工務店から提案を受けることができるサービスです。

他にも資料を一括で請求できるサービスはありますが、タウンライフ家づくりが凄いのは、資料だけでなく「間取り提案」「詳細な見積もり」が無料で貰えることです。

累計利用者数は40万人となり、毎月5,000人以上が利用する人気のサービスとなっています。

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

全国1180社以上の加盟店で希望の会社が見つかる

誰もが知っている大手ハウスメーカー27社に加えて、全国のハウスメーカーや工務店など合わせて1180社以上の登録があります。これだけのハウスメーカーや工務店がタウンライフ家づくりに登録していることで、信頼を集める理由となっています。下記はほんの一例です。

また、アンケート調査では、注文住宅部門で3冠を達成しています。

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

依頼は簡単で最短3分の2ステップ

タウンライフ家づくりへの依頼は、とても簡単です。

・希望のハウスメーカー・工務店を選択

\簡単・たったの3分/

無料の間取り・見積もり提案はコチラから >

【PR】

【関連記事はこちら】